Polinización

Polinizacion La polinización es la transferencia del polen desde la parte masculina de la flor (estambres) hasta la parte femenina de la flor (estigma) que hace posible la fecundación dando como resultado la producción de frutos y semillas. Existe la polinización cruzada (por animales, principalmente insectos, el viento o el agua) y la autopolinización; sin embargo, esta última no es la más frecuente debido a la incompatibilidad que ocurre generalmente. Alrededor del 80 % de las especies de plantas que florecen, están especializadas para que generalmente los insectos las polinicen. La polinización es indispensable en la mayoría de los cultivos, no obstante, en los ecosistemas agrícolas los polinizadores silvestres son escasos a causa de malas prácticas de cultivos. Las abejas polinizan una tercera parte de lo que comemos y juegan un papel vital en el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. Alrededor del 84 % de los cultivos para el consumo humano necesitan a las abejas o a otros insectos para polinizarlos y aumentar su rendimiento y calidad. La polinización de las abejas no sólo se traduce en una mayor cantidad de frutas, bayas o semillas, sino que también puede mejorar la calidad de los productos. Clases de polinización de las plantas Tomando en consideración la fuente del polen, existen dos grandes clases de polinización: Polinización directa, autopolinización o autofecundación. En esta clase de polinización, el polen de las anteras de una flor es transferido a los estigmas de la misma flor. Adicionalmente, la polinización directa o autopolinización puede ser subdividida en autogamiay geitogamia. Polinización cruzada. En esta clase de polinización, los granos de polen son transferidos desde la flor de una planta hacia la flor de otra planta. Dependiendo del tipo de agente polinizador, la polinización cruzada puede ser clasificada en polinización biótica(polinización entomófila -insectos-, polinización ornitófila -aves- y polinización zoófila -animales-) y polinización abiótica (polinización anemófila -por aire o viento- y polinización hidrofilia -por agua-). Factores que afectan la abundancia de los polinizadores Modificaciones en el uso del territorio. Las diversas actividades desarrolladas por el hombre han traído consecuencias en la abundancia de los polinizadores, como la pérdida o fragmentación de hábitats, es decir, reducción o eliminación de fuentes de alimentos y de zonas para poder formar sus nidos o colonias. Introducción de especies exóticas. Al introducir polinizadores domésticos para polinizar a los cultivos, se puede afectar a los polinizadores nativos, ya que se desencadenaría una competencia por recursos. Cambio climático global. El aumento de la temperatura puede ocasionar que el periodo de reproducción de muchas especies animales y vegetales se adelante, volviéndose más difícil el servicio de la polinización animal.

Nutrición vegetal

Nutrición vegetal La agricultura juega un rol vital en la nutrición humana al ser la fuente principal de todos los nutrientes que forman parte de los sistemas de alimentación. Una nutrición mineral racional y equilibrada es importante a la hora de obtener los objetivos de rendimiento y calidad en todos los cultivos. Las plantas son seres vivos que necesitan de los nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Los nutrientes se utilizan en la transformación en materia propia y en la energía necesaria para los procesos fisiológicos. Las plantas absorben los nutrientes del suelo en forma de solución a través de las raíces y en forma gaseosa a través de las hojas. El proceso mas importante en las plantas es la fotosíntesis, la cual consiste en la absorción de gas carbónico de la atmósfera y su transformación dentro de la planta en azúcares con la ayuda de la luz solar, por plantas con clorofila que expulsan oxígeno al ambiente. Los nutrientes son minerales esenciales para la vida de las plantas y se clasifican en macronutrientes y micronutrientes dependiendo de su participación en las funciones y tejidos de la planta. La deficiencia de nutrientes se manifiesta con síntomas específicos en la planta, con lo cual es posible determinar la necesidad de aportar dicho faltante mediante fertilización ya sea al suelo (fertilización edáfica) o a las hojas (fertilización foliar). Las deficiencias de nutrientes se verifican con los resultados de los análisis de suelos. Fuente: www.fincaycampo.com

Propiedades físicas del suelo

Propiedades físicas del suelo Color: El color del suelo depende de su composición, niveles de minerales y materia orgánica. Por ejemplo: un suelo oscuro generalmente tiene más materia orgánica; los más rojizos tienen mejor circulación de aire y agua, mientras que los pálidos pueden significar que tiene poca materia orgánica y han durado mucho tiempo encharcados. Materia Orgánica: La materia orgánica es producto de la descomposición de residuos vegetales y animales en el suelo. Ésta contribuye a la fertilidad del suelo, así como servir como reserva de nutrientes; además, mejora la estructura y porosidad del suelo y regula su actividad microbiológica, disminuye la erosión y almacena agua. La materia orgánica libera dióxido de carbono cuando se descompone en el suelo y remplaza una porción del oxígeno en los poros; el dióxido de carbono se disuelve con el agua y forma un débil ácido que reacciona con los minerales del suelo para liberar nutrientes que absorbe la planta. La cantidad de materia orgánica depende de las lluvias, la temperatura del aire y del suelo, las prácticas culturales, el drenaje y el tipo de planta que esté creciendo. La descomposición es imprescindible para que la planta pueda tomar los nutrientes de la materia orgánica, y este proceso puede variar según la humedad, temperatura, tamaño de las partículas del suelo, la relación de carbón a nitrógeno y la disponibilidad de nitrógeno. Textura: La textura está relacionada con la cantidad de partículas de distintos tamaños, como puede ser arena (2.0-0.05 mm), limo (0.05-0.02 mm) y arcilla (menos de 0.002 mm), en el suelo; la proporción de estas tres es fundamental para saber si el suelo es viable para la siembra de hortalizas. Estructura: La estructura es la manera en la que se agrupan las partículas del suelo y los espacios. Una buena estructura de suelo se distingue por su mezcla de macroporos, por donde circula el agua y el drenaje; y los microporos, que almacenan el líquido. El ciclo del agua en el suelo comienza con su llegada a través de precipitaciones o irrigación, el líquido se drena por el suelo y se evapora. La retención del agua depende de los poros disponibles; los suelos ideales para siembra tienen una capacidad pareja para que circule el agua y el líquido, pues el aire en exceso pudre la planta, mientras que una cantidad excesiva de agua puede reducir el vigor de la planta. Fuente: www.seminis.mx

La Siembra de Pepino

La Siembra de Pepino El pepino, de la familia Cucurbitaceae, es una herbácea anual que cuenta con raíces potentes, un tallo firme y de carácter trepador y frutos verdes que se comercializan tanto en el mercado fresco como el de procesamiento. Requerimientos ambientales de la planta Primero, lo más importante a tener en mente al sembrar pepino, es que se cuente con un manejo efectivo de todos los factores que afectan a la hortaliza, sin concentrarse en uno solo o ignorar uno de ellos. La razón de esto es que las necesidades de crecimiento del pepino están estrechamente relacionadas entre sí, y si una de ellas se ve afectada, influye sobre las demás; por ejemplo, de muy poco le servirá a un agricultor controlar la temperatura de su invernadero de pepinos sin cuidar al mismo tiempo la humedad. En cuanto a la temperatura idónea que necesita esta hortaliza, depende de su etapa de crecimiento: para la germinación, lo ideal son 27 ℃ durante el día y la noche; para que la planta tenga una correcta formación, necesita en el día 21 ℃ y 19 en la noche; por otra parte, para que los frutos se desarrollen de manera óptima, lo mejor es procurar temperaturas de 19 y 16 ℃ durante el día y la noche respectivamente. Si la temperatura en los cultivos de pepinos pasa los 30 ℃ pueden llegar a ocurrir desequilibrios en las plantas en sus procesos de respiración y fotosíntesis, mientras que temperaturas menores a 12 ℃ llegan a causar muerte por helamiento. El cultivo de pepino requiere un nivel elevado de humedad debido a su gran superficie foliar, siendo la óptima durante el día entre 60 y 70% y en la noche puede llegar a 90%. Pero hay que tener cuidado, porque cuando la humedad es muy alta y ocurre goteo o condensación sobre la planta, pueden originarse enfermedades causadas por hongos. Si el pepino es exigente en estos dos factores que mencionamos, no requiere un nivel de luz solar específico, pues puede desarrollarse y dar frutos en días cortos o largos. El pepino se produce en dos categorías principales: pepino de mesa para rebanar (slicer) y pepino para encurtir (pickle o pepinillos). Este último se produce en México en pequeñas cantidades sobre todo para comerciar de manera internacional y para destinarse a la agroindustria, al ser utilizado por las cadenas de comida rápida. El pepino tipo slicer representa el 80% de la producción, y se subdivide a su vez en los tipos americano y europeo, también conocido como inglés. Consideraciones para cada variedad A continuación, algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta para elegir una variedad que se adapte a las condiciones de tus tierras en particular y también a la naturaleza de tu mercado: Resistencia a enfermedades: entre los patógenos más comunes se encuentran el mildiu polvoso, el virus del mosaico del pepino y el hongo Cladosporium cucumerinum. Esto puede variar según tu región agrícola e historial de tu suelo. Vigor de la planta: un buen vigor permite un ciclo de larga duración y tolerancia a bajas temperaturas y bajo nivel de luz solar. Longitud del fruto: si bien el estándar está entre 30 y 38 cm, esto depende del tipo y variedad de pepino. Firmeza y calidad física: debe ser suficientemente firme para una larga vida de anaquel y resistir posibles condiciones de trato rudo durante el transporte o almacenado. Precocidad: así como con otras características, el agricultor debe decidir qué tanta precocidad desea en sus plantas según sus necesidades y características de mercado.Fuente: www.seminis.mx

Durazno

Cultivo de durazno El cultivo de durazno en México se encuentra en una gran diversidad de climas, desde climas cálidos en Sonora a nivel del mar hasta zonas altas y frías como en Chihuahua; también podemos encontrarlo en climas secos (Zacatecas) o climas muy húmedos (Puebla y Veracruz). Dada su gran adaptabilidad a distintas condiciones climáticas, la producción de durazno existe durante todo el año. Usos El consumo en fresco es el principal uso que tiene la fruta de durazno; no obstante, puede emplearse para la agroindustria en la elaboración de mermeladas, almíbares o bebidas. De igual manera, se utiliza como ingrediente en otros alimentos como ensalada, pasteles o postres. Además, contiene compuestos fitoquímicos que le confieren propiedades antioxidantes. Producción México se posiciona como el 17° productor de durazno a nivel mundial; no obstante en la última década se ha producido una reducción en el volumen de producción de esta fruta como consecuencia en la disminución de la superficie sembrada del cultivo. Aunque la reducción en la producción ha sido menos drástica comparada a la superficie sembrada, en gran medida, por el incremento en los rendimientos en este mismo lapso, pasando de 4.7 a 6.3 ton/ha; seguramente porque las hectáreas menos productivas fueron las que dejaron de cultivarse. Comercialización En México la producción de durazno casi en su totalidad se emplea para abastecer el mercado nacional. Del consumo total que se tiene en México de esta fruta, solo el 14.4% es importada. Los países proveedores de durazno para México son EE. UU., China, Chile, Grecia, España, Turquía, Francia, Polonia y Alemania. Para 2018 las importaciones de esta fruta incrementaron en un 54% con respecto a 2017, lo que nos habla de la gran demanda que tiene esta fruta dentro de México, pero que poco se ha hecho por satisfacerla, brindando una excelente oportunidad de negocio para los productores y comercializadores de durazno. Fuente: www.intagri.com

El piojo harinoso

El piojo harinoso El piojo harinoso (Planococcus citri) es cosmopolita, teniendo numerosas y variadas plantas hospedantes. En regiones de clima templado esta plaga supone un problema para la horticultura bajo invernadero y en los trópicos y subtrópicos también afecta los cultivos en exterior. El insecto causa daños sobre todo en árboles frutales y cultivos ornamentales, así como en plantas en maceta como ficus, palmera, schefflera, croton y kalanchoe; también produce daños en rosa y gerbera. Además, el piojo harinoso (Planococcus citri) también aparece en el pepino, el melón y la berenjena. Ciclo de vida y aspecto del piojo harinoso Las hembras adultas de Planococcus citri miden 2.5 – 4 mm de largo y 2 – 3 mm de ancho. Vistas dorsalmente, tienen una forma ovalada, son blandas y están cubiertas por un material ceroso fino. Se mueven muy poco y se diferencian de otras cochinillas porque disponen de 18 pares de filamentos cerosos relativamente cortos a lo largo del borde del cuerpo y dos filamentos más largos en la cola. Estos filamentos nunca son más largos que el 20% del cuerpo. Producen un poco de cera, debido a lo cual el cuerpo de color amarillo claro a rosa es visible a través de su cubierta cerosa. Suele observarse una raya longitudinal más oscura a lo largo del cuerpo. Los machos adultos viven poco y son difíciles de observar. Son más pequeños que las hembras, tienen dos pares de alas y dos largos filamentos en la cola. Su única tarea es fertilizar a las hembras y, tan pronto el macho emerge del capullo, empezará a buscar una. Una hembra fertilizada pone varios cientos de huevos en un ovisaco largo y algodonoso, formado por hilos cerosos blancos. Después de poner los huevos, la hembra se arruga y muere. Las ninfas del primer estadio evolucionan del huevo. Estas ninfas son muy activas en su búsqueda de nuevos lugares para alimentarse y son capaces de recorrer una distancia considerable encima de la planta. Las ninfas macho se sujetan a la planta, mientras que las hembras permanecen móviles durante todo su desarrollo. Después del segundo estadio, la ninfa macho forma una prepupa de color marrón oscuro que se transforma rápidamente en una pupa, dentro de un capullo algodonoso blanco. Las hembras cambian poco de forma y pasan por un segundo estadio y un tercero, después de lo cual son sexualmente maduras. Poco después de convertirse en adultas, las hembras empiezan a liberar una feromona sexual para atraer a los machos. Los machos solo suelen volar a primera hora de la mañana. Fuente: www.koppert.mx

Melocotonero: plagas y enfermedades

Melocotonero: plagas y enfermedades El melocotonero es originario de China, donde las referencias de su cultivo se remontan a 3.000 años. Fueron llevados probablemente a Persia a través de las rutas comerciales por las montañas, llegando a ser conocidos allí como fruta pérsica, de ahí el nombre persica, o melocotón. Estos términos llevaron a error de que los melocotoneros eran originarios de Persia. Hacia el año 330 a.C., los melocotones llegaron a Grecia, y durante la Edad Media su cultivo se extendió por toda Europa. En el siglo XIX se constata que el melocotonero aparece ya como cultivo en expansión. A principios del siglo XX se empiezan a seleccionar genotipos de melocotoneros a partir de poblaciones procedentes de semilla y se fijan por medio de injerto. El melocotonero es la especie de mayor dinamismo varietal dentro de los frutales, cada año aparecen numerosas novedades en el mercado y la renovación varietal es de las más rápidas. Debido a las características climáticas y de producción, la distribución varietal no solo varía con el tiempo sino también en las áreas de cultivo. La elección de variedades tiene enormes posibilidades y no resulta sencilla. Los principales criterios de elección son: requerimientos edafoclimáticos, destino de la fruta (consumo industrial o en fresco), demanda del mercado, época de producción, vocación y área de producción y calidad de la fruta. PLAGAS Y ENFERMEDADES Anarsia (Anarsia lineatella Zell.) El adulto es una mariposa de 12-15 mm de longitud, con las alas anteriores de color gris, estriadas longitudinalmente y las posteriores grises. En su madurez la larva es de color rosa con una línea parda en el límite de cada segmento. Se alimenta de las yemas, brotes y frutos. La larva que pasa el invierno protegida en pequeñas celdas excavadas en la axila de las ramas jóvenes o bajo la corteza levantada correspondiente al punto de injerto, hace su aparición en primavera, trepa por las ramas y penetra en la axila de una hoja o en la proximidad de una yema, minando el brote y marchitándolo. El insecto también causa graves daños en las yemas recién formadas. Las larvas de la segunda y tercera generación, a menudo, causan daños en los frutos. Polilla oriental del melocotonero (Cydia molesta Busck.) El insecto adulto es una pequeña mariposa cuyas alas anteriores son de color gris pardo con pequeñas manchas blancuzcas; las posteriores son más claras. La larva tiene una longitud de 10 mm y es de color rosa amarillento. Se trata de una de las plagas más perjudiciales para el melocotonero, pues produce lesiones en las yemas y en los frutos. En las yemas provoca un oscurecimiento en la parte apical al que sigue una desecación con exudado gomoso. Los frutos atacados precozmente pueden desprenderse, mientras que en los más avanzados, las larvas del insecto forman numerosas galerías en la pulpa. El insecto tiene de 4 a 5 generaciones anuales, aunque puede variar según los cambios climatológicos. PULGONES Pulgón negro del melocotonero (Brachycaudus persicae Pass.) Causa lesiones en las yemas, brotes, flores, hojas y frutos. Es una especie que se desarrolla sobre un solo huésped y solamente en la parte aérea del árbol. Inverna bajo forma de huevo, de hembra virginípara áptera o alada y de ninfa. Pulgón harinoso del melocotonero (Hyalopterus pruni Geooff.) Su ciclo se desarrolla en dos fases: una sobre frutales (melocotonero, albaricoquero, almendro) y otra en las cañas (Arundo donax). En algunos casos, permanece solo, sobre un huésped principal (melocotonero) y no emigra hacia plantas herbáceas. Los árboles son atacados en pleno vigor, teniendo preferencia por los climas templados y cálidos. Los síntomas se manifiestan por la melaza brillante que cubre la cara superior de la hoja. Los daños también afectan a la formación de las flores y yemas de los años sucesivos. Pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae Sulz.) Al inicio de la primavera, causa los primeros daños sobre las hojas que se arrugan. Después de pasar parte de su ciclo sobre plantas herbáceas, vuelven al melocotonero, en septiembre. Además de provocar daños en las hojas, brotes y ramas tiernas, es transmisor de virosis. Pulgón cigarrero del melocotonero (Myzus varians Davids.) Tiene como huésped primario, al melocotonero y como secundario a Clematis vitalba, planta arbustiva de la familia Ranunculaceae, muy frecuente en setos y bordes de caminos. Realizan picaduras en las hojas, haciendo que estas se enrollen tomando un aspecto similar al de un cigarrillo. A finales de la primavera, las formas aladas abandonan el melocotonero y se dirigen al huésped secundario; pero en el árbol permanecen las formas ápteras durante todo el verano. Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) La hibernación la realizan en forma de pequeñas larvas de 0.1-0.2 mm que están protegidas por un escudete grisáceo, pasando el invierno sobre troncos y ramas. En primavera, reemprenden su nutrición chupando la savia, aumentan su tamaño y se convierten en adultos. Las hembras no poseen ni patas ni alas, y están inmóviles, a diferencia de los machos que abandonan su protección para verificar su acoplamiento. Las hembras pueden producir hasta 400 larvas, las cuales, después de un corto periodo de movilidad, se fijan sobre el tronco, sobre las ramas o sobre los frutos dando origen a una nueva generación. En total, se forman tres generaciones anuales: la primera a finales de mayo o primeros de junio; la segunda en agosto y la tercera en septiembre. Su presencia se reconoce por los escudetes de color gris y por las manchas rojas que se forman alrededor de sus picaduras producidas en el fruto o en la madera. Los daños se producen por la inyección de una saliva tóxica en los tejidos y por la sustracción de savia producida por las picaduras. En caso de fuertes ataques, las plantas se debilitan rápidamente y se secan. Araña roja (Pamonychus ulmi Koch.) Este parásito pasa el invierno en estado de huevo (de color rojo) y los primeros daños causados por las larvas y por los adultos empiezan a manifestarse en los primeros días de abril. Las picaduras en las hojas producen manchas de color bronce y dan

Cultivo de berenjena

Cultivo de berenjena ORIGEN La berenjena es originaria de las zonas tropicales y subtropicales asiáticas. Se cultivó desde muy antiguo en la India, Birmania y China. Hacia el año 1.200 ya se cultivaba en Egipto, desde donde fue introducida en la Edad Media a través de la Península Ibérica y Turquía, para posteriormente extenderse por el Mediterráneo y resto de Europa. Fue en el siglo XVII cuando se introdujo en la alimentación, tras ser utilizada en medicina para combatir inflamaciones cutáneas y quemaduras. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA Familia: Solanaceae. Especie: Solanum melongena L. Planta: es herbácea, aunque sus tallos presentan tejidos lignificados que le dan un aspecto arbustivo y anual, aunque puede rebrotar en un segundo año si se cuida y poda de forma adecuada, con el inconveniente de que la producción se reduce y la calidad de los frutos es menor. Sistema radicular: es muy potente y muy profundo. Tallos: son fuertes, de crecimiento determinado cuando se trata de tallos rastreros que dan a la planta un porte abierto, o de crecimiento indeterminado cuando son erguidos y erectos, pudiendo alcanzar hasta 2-3 metros de altura. Dependiendo del marco de plantación, se suelen dejar de 2 a 4 tallos por planta. Los tallos secundarios brotan de las axilas de las hojas. Hoja: de largo pecíolo, entera, grande, con nerviaciones que presentan espinas y envés cubierto de una vellosidad grisácea, causante en ocasiones de alergias. Las hojas están insertas de forma alterna en el tallo. Flor: el número de pétalos, sépalos y estambres oscila entre 6 y 9. Los pétalos son de color violáceo. Tanto el pedúnculo como el cáliz poseen abundantes espinas, aunque actualmente se tiende al cultivo de variedades sin espinas. Los estambres presentan anteras muy desarrolladas de color amarillo que se sitúan por debajo del estigma, dificultando la fecundación directa. El cáliz de la flor perdura después de la fecundación y crece junto al fruto, envolviéndolo por su parte inferior, lo que puede dar lugar a ataques de botritis (Botrytis cinerea) cuando la humedad relativa es elevada, ya que los pétalos quedan atrapados entre el cáliz y el fruto. La mayor parte de las variedades florecen en ramilletes de tres a cinco flores, una de las cuales es hermafrodita y de pedúnculo corto y continuo desde el tallo hasta el cáliz, y da lugar a un fruto comercial, mientras que el resto de las flores abortan o dan lugar a un fruto pequeño y de peor calidad. Normalmente la primera flor aparece en el vértice de la primera bifurcación o tallo principal de la planta. La fecundación de la flor es autogama, aunque también puede haber cruzamiento con flores de otras plantas e incluso de las misma planta. El exceso de humedad perjudica la dehiscencia del polen, por lo que la flor puede caerse como consecuencia de la falta de fecundación. Fruto: es una baya alargada o globosa, de color negro, morado, blanco, blanco jaspeado de morado o verde. Presenta pequeñas semillas de color amarillo con un poder germinativo que oscila entre 4 y 6 años. 1 gramo de semillas contiene entre 250 y 300 unidades. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto. Temperatura: es un cultivo de climas cálidos y secos, por lo que se considera uno de los más exigentes en calor (más que el tomate y el pimiento). Soporta bien las temperaturas elevadas, siempre que la humedad sea adecuada, llegando a tolerar hasta 40-45ºC. La temperatura media debe estar comprendida entre 23-25ºC. Temperaturas críticas para berenjena en las distintas fases de desarrollo A temperaturas próximas a la mínima biológica (10-12ºC) o a la máxima (40-45ºC), se reducen los procesos biológicos, induciendo el retraso del crecimiento y afectando a la floración y la fecundación y posterior desarrollo del fruto. La planta se hiela con temperaturas por debajo de los 0ºC. Humedad relativa: la humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 65%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación. Cuando la humedad y la temperatura son elevadas se produce una floración deficiente, caída de flores, frutos deformes y disminución del crecimiento. Efectos similares se producen cuando la humedad relativa es escasa. Tan importante como el valor de la humedad relativa, es el del déficit de presión de vapor, que depende de la humedad ambiente y la temperatura, siendo conveniente valores comprendidos entre los 4 y los 15 g/m3. Luminosidad: es una planta muy exigente en luminosidad, requiere de 10 a 12 horas de luz, por lo que en días cortos (otoño-invierno) es necesario aprovechar al máximo las horas de luz para evitar el ahilamiento, malformación de flores y hojas, deficiente fecundación, frutos deformes y pulpa esponjosa, que se agrava en condiciones de humedad relativa superior al 65%. Suelo: es poco exigente en suelo, debido a que posee un potente y profundo sistema radicular. No obstante, los suelos más adecuados son los francos y profundos. En suelos arcillosos pueden presentarse problemas de asfixia radicular, mostrando rápidamente los síntomas. Los valores de pH óptimos oscilan entre 6 y 7, aunque en suelos enarenados puede cultivarse con valores de pH comprendidos entre 7 y 8,5. En suelos ácidos presenta problemas de crecimiento y producción. Es menos resistente a la salinidad del suelo y del agua de riego que el tomate y más que el pimiento, siendo más sensible durante las primeras fases del desarrollo. Fertilización carbónica: la aportación de CO2 permite compensar el consumo de las plantas y garantiza el mantenimiento de una concentración superior a la media en la atmósfera del invernadero; así la fotosíntesis se estimula y se acelera el crecimiento de las plantas. Para valorar las necesidades de CO2 de los cultivos en invernadero necesitamos realizar, en los diversos periodos del año, un balance de las pérdidas derivadas de la absorción por parte de las plantas, de las renovaciones de aire hechas en el invernadero y las aportaciones proporcionadas por el suelo

Agricultura digital

Agricultura digital La agricultura digital es el primero de dos componentes básicos de la agricultura de precisión, que se refiere a la captación, procesamiento, interpretación y análisis de imágenes digitales . Las imágenes digitales de cultivos en sus distintas etapas fenológicas son descompuestas en longitudes de onda o espectros y se procesan por software de inteligencia artificial que dan lectura a diversas características de las plantas y el suelo, generando mapas detallados con elementos como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada o Índice de Vigor Vegetativo por Etapa de Cultivo, entre otros. Estos mapas representan para técnicos y agricultores información específica y oportuna del estado del cultivo que a simple vista es imposible detectar. El segundo componente de la agricultura de precisión es la mecanización georreferenciada y de aplicación variable, que es el componente con mayor demanda de capital para su implementación y el cual no puede funcionar si no se cuenta con la información de agricultura digital. La captación de imágenes de calidad es la base para generar recomendaciones, esto se obtiene de la siguiente manera: las imágenes satelitales aportan amplitud y actualización, se complementan con imágenes de drones o directamente de campo, con ambas los sistemas de fotointerpretación obtienen información a detalle de planta en el monitoreo del cultivo. El procesamiento y la fotointerpretación de las imágenes obtenidas permiten identificar con oportunidad no sólo la reacción de cada planta ante episodios de sequía, plagas y enfermedades, sino su vigor y necesidades de nutrientes, lo que permite tomar medidas correctivas para el mejor desarrollo y por lo tanto maximizar la producción agrícola. Al mismo tiempo, conocer el estado de la planta genera importantes ahorros en costos, reduciendo hasta en 40 por ciento. Esto se logra gracias a que las imágenes obtenidas indican el lugar exacto en el que se encuentran las malezas o el requerimiento real de fertilización, evitando desperdicios de hasta 70%, de esta manera, sólo será necesario tratar una zona específica y no aplicaciones al cultivo completo. Adicionalmente se reduce la contaminación, aplicando las fumigaciones y fertilizaciones adecuadas en las zonas donde la parcela lo ocupa y no se desperdicia, ya que sólo 20% de los fertilizantes lo absorbe la planta y el resto se pierde. Fuente: El economista

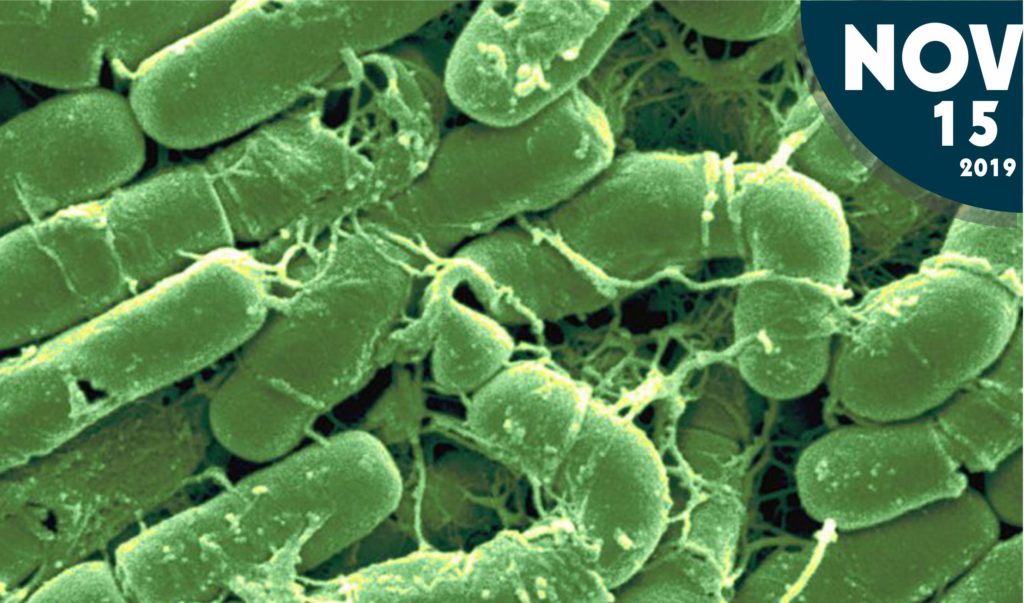

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis La Bacillus thuringiensis (o Bt) es una bacteria Gram positiva que habita en el suelo, y que se utiliza comúnmente como una alternativa biológica al pesticida. También se le puede extraer la toxina Cry y utilizarla como plaguicida. La B. thuringiensis también aparece de manera natural en el intestino de las orugas de diferentes tipos de polillas y de mariposas, así como en las superficies poco iluminadas de las plantas. Durante la esporulación, muchas cepas de Bt producen cristales proteínicos, conocidos como δ-endotoxinas, que poseen propiedades insecticidas. Por esta razón se ha empleado la Bt como insecticida y, más recientemente, para producir organismos genéticamente modificados. Sin embargo, existen cepas de Bt que producen cristal que no tiene acción insecticida. Clasificación: Reino: Eubacteria Filo: Firmicutes Clase: Bacilli Orden: Bacillales Familia: Bacillaceae Género: Bacillus Especie: thuringiensis Uso en el control de plagas Las esporas y los cristales de proteína insecticidas producidos por la B. thuringiensis se utilizan en el control de plagas. Actualmente se utilizan como insecticidas específicos bajos nombres comerciales como Dipel y Thuricide. Estos pesticidas son considerados respetuosos con el medio ambiente. Los insecticidas basados en B. thuringiensis que se aplican en pulverización sobre las en plantas de cultivos actúan por ingestión. Cuando los insectos ingieren los cristales proteicos, el pH alcalino de su tracto digestivo activa la toxina Cry, la cual se inserta en el epitelio del intestino del insecto, provocando poros en el epitelio. El poro causa una lisis celular (rotura de la membrana celular) y la posterior muerte del insecto. La Bacillus thuringiensis serotipo israelensis, una cepa de Bt que se emplea ampliamente como larvicida contra los mosquitos, también se considera un método para controlar la población de mosquitos respetuoso con el medio ambiente. Fuente: agroes